公開日:2018年6月14日|最終更新日:2022年10月20日

雇用保険や健康保険、社会保険制度の加入条件を確認しよう

社会保障のひとつである社会保険は、失業や労働災害などのリスクをカバーする重要な役割を果たしています。社会保険がどのようなものなのか、そして加入対象者の条件はどのようになっているのかご紹介します。

この記事の目次

- 01: 社会保険とは

- 02: 社会保険に加入すべき事業所

- 03: 加入対象者の条件

01: 社会保険とは

社会保険は、健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険(労働者災害補償保険)・雇用保険の5つの保険の総称です。健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つを「社会保険(狭義の社会保険)」と呼び、残りの労災保険、雇用保険を「労働保険」と呼ぶこともあります。

| 社会保険(広義) | 社会保険(狭義) | 健康保険 | 会社などの事業主、従業員やその家族が業務外で病気やケガをしたとき、出産したときなどに給付される。 |

|---|---|---|---|

| 介護保険 | 介護が必要となったとき、要介護度に応じた医療・福祉サービスを受けることができる。 ※被保険者は40歳以上 |

||

| 厚生年金 保険 |

高齢になったとき、障害が残ったとき、死亡したときなどに給付される。 | ||

| 労働保険 | 労災保険 | 業務上または通勤途上の病気やケガで療養するとき、障害が残ったとき、死亡したときなどに給付される。 | |

| 雇用保険 | 従業員が失業したときや教育訓練を行うときに給付されるほか、雇用安定事業などを行う。 |

●社会保険(広義)一覧

●社会保険(狭義)

- 【健康保険】

- 会社などの事業主、従業員やその家族が業務外で病気やケガをしたとき、出産したときなどに給付される。

- 【介護保険】

- 介護が必要となったとき、要介護度に応じた医療・福祉サービスを受けることができる。※被保険者は40歳以上

- 【厚生年金保険】

- 高齢になったとき、障害が残ったとき、死亡したときなどに給付される。

●労働保険

- 【労災保険】

- 業務上または通勤途上の病気やケガで療養するとき、障害が残ったとき、死亡したときなどに給付される。

- 【雇用保険】

- 従業員が失業したときや教育訓練を行うときに給付されるほか、雇用安定事業などを行う。

02: 社会保険に加入すべき事業所

社会保険はまず、事業所に適用されます。

各事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つに分類されます。

- ・強制適用事業所→法律により加入が義務付けられている事業所です。

- ・任意適用事業所→強制適用事業所以外の事業所です。ただし、従業員の半数以上の同意を得れば加入申請ができます。

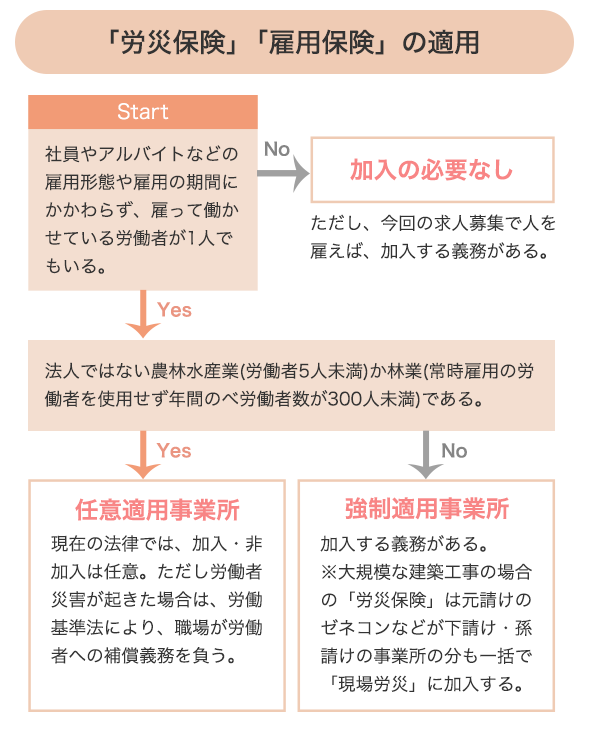

労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず、適用対象となります。(一部の農林水産業を除く)

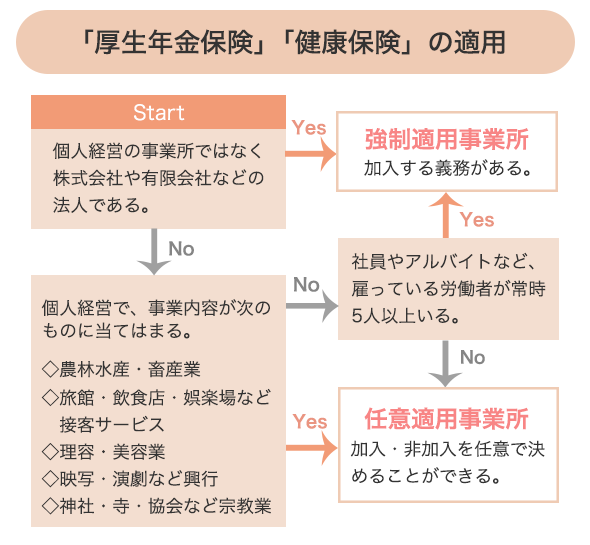

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)については、法人は全て強制適用事業所となるため、加入の手続きが必要です。個人事業は従業員数・業種などにより強制適用事業所か任意適用事業所に分かれます。

●非適用業種

- ○個人事業で、次の事業に該当する場合は、健康保険・介護保険、厚生年金保険への加入は任意です。*下表1

- ①農林水産・畜産業 ②旅館業・飲食店、娯楽場など接客サービス ③理容・美容業

④映写・演劇など興行 ⑤神社・寺・教会など宗務業 - ○個人事業で5名未満の農業・水産業の場合は、労災保険の加入は任意です。*下表2

- ○個人事業で5名未満の農業・林業・水産業の場合は、雇用保険の加入は任意です。*下表3

●適用事業所早見表

○…強制適用事業所 △…任意適用事業所

| 法人格の 有無 |

従業員数・業種など | 健康保険・ 介護保険 |

厚生年金 保険 |

労災保険 | 雇用保険 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 法人 | (従業員数・業種は不問) | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 個人事業 | 従業員 5名以上 |

非適用業種 *1 | △ | △ | ○ | ○ |

| 非適用業種以外の業種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 従業員5名未満 | △ | △ | ○ *2 | ○ *3 | ||

- ※常時使用する従業員がいない場合

- ・法人…健康保険・介護保険、厚生年金保険は必加入。労災保険、雇用保険は加入対象外。

- ・個人事業…林業以外の業種はすべての保険について加入対象外。(労災保険は特別加入制度あり)

労働者を常時使用せず、かつ年間使用のべ労働者数が300人以上の林業は強制適用事業所、300人未満の場合は任意適用事業所に該当。 - ※労災保険・雇用保険の任意適用事業所においては、従業員の1/2以上(労災保険は過半数)の希望があった場合、加入申請を行わなくてはなりません。

03: 加入対象者の条件

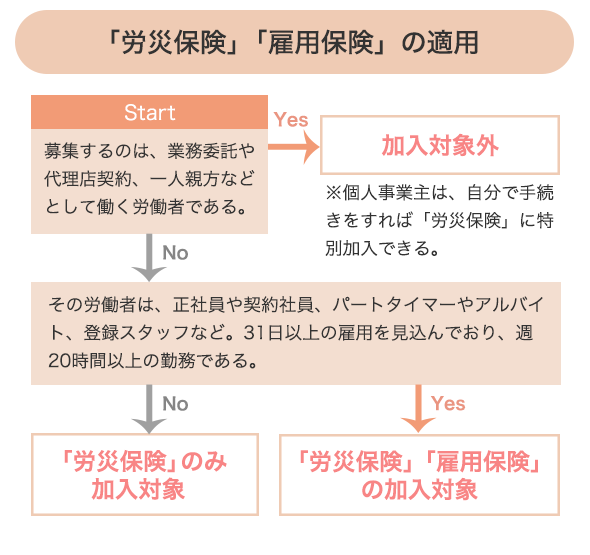

社会保険の加入には、勤務時間、勤務日数、雇用期間、企業規模(従業員数)などにより、加入対象かどうかが変わります。また、条件に合う従業員は雇用形態を問わず入社初日から加入させ、事業主は期日までにすみやかに手続きを済ませる必要があります。

●加入対象者早見表

○…加入対象 △…加入対象の可能性あり ―…加入対象外

| 雇用期間・勤務時間 | 健康保険・介護保険、厚生年金保険 | 労災保険 | 雇用保険 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 従業員数 101名以上 |

従業員数 100名以下 |

|||||

| 2ヶ月を 超える雇用 |

週30時間 以上 |

○ | ○ | ○ | ○ | |

| 週20時間~30時間未満 | ○ | △ *1 | ○ | ○ | ||

| 週20時間 未満 |

- | - | ○ | - | ||

| 2ヶ月以下の雇用 | 1ヶ月~2ヶ月の雇用 | - | - | ○ | △ *2 | |

| 1ヶ月未満の 雇用 |

- | - | ○ | - | ||

- ①2ヶ月を超える雇用で、週30時間以上働く場合

社会保険はすべて加入対象となります。 - ②週20時間~30時間未満の場合、かつ従業員数が500名以下の場合

健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入は労使の合意があれば対象となり、労災保険・雇用保険は加入対象です。 - ③週20時間~30時間未満の場合、かつ従業員数が501名以上の場合

社会保険はすべて加入対象となります。 - ④週20時間未満の場合

労災保険のみ加入対象となります。 - ⑤2ヶ月以下の雇用の場合

労災保険のみ加入対象です。

ただし、1ヶ月~2ヶ月の雇用の場合、週の勤務時間が20時間以上なら雇用保険の加入対象となります。

- *1 保険適用について、労使の合意があれば対象とすることができます。

- *2 週の勤務時間が20時間未満の場合は加入対象外です。

求人情報などで社会保険という場合は、一般的に「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の4つを指し、この4保険ともに適用になる場合を社会保険完備と言います。

また、社会保険完備の企業であっても、雇用される労働者全てが4つの保険に加入できるとは限りません。

●企業・事業所の社会保険加入確認チャート

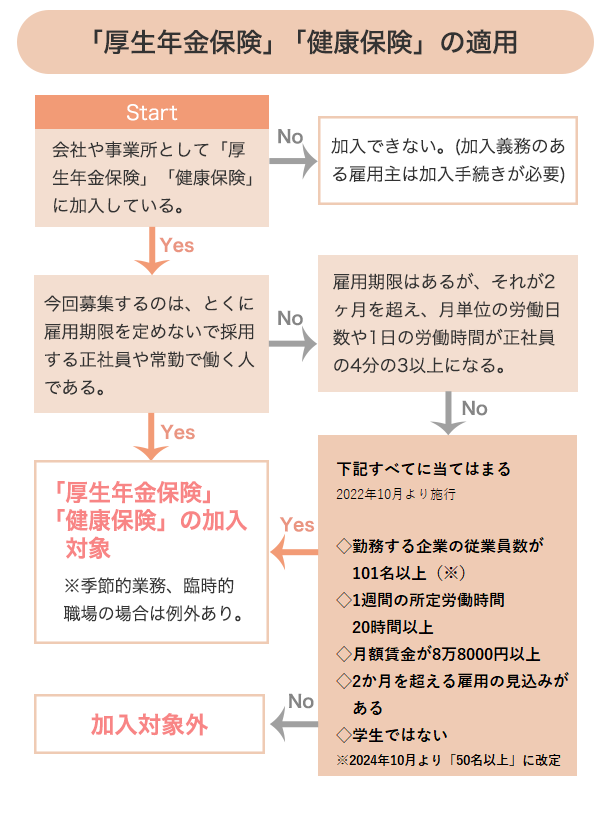

●募集対象の社会保険加入確認チャート

雇用した従業員が、被保険者の条件を満たしているのに手続きをしないでいると、さかのぼって保険料を支払うことになるほか、給付に支障をきたしたり、損害賠償を請求されるなどのトラブルになることもあります。

加入手続きの詳細については日本年金機構、もしくは厚生労働省のホームページをご覧ください。